[긴급 진단] 기상악화와 전쟁 위험으로 요동치는 글로벌 밀시장

우크라이나의 EU가입 시도로 러시아가 전쟁을 천명하면서 밀 수급에 악영향 전망, 기후변화에도 불구하고 재배면적 확대와 관개시설 증설로 밀 생산량은 꾸준히 증가

지난 몇 주 동안 세계인의 눈은 동유럽의 우크라이나에 집중됐다. 우크라이나가 EU에 가입하려고 시도하면서 러시아의 반발을 불러 일으켰고, 러시아는 EU와 우크라이나에 공급하던 천연가스의 공급을 차단할 수 있다고 경고하면서 사태를 악화시키고 있다.

국제식량농업기구(FAO)의 최근 자료에 의하면 남반구와 미국의 일부 지역이 지난 2월 악천후가 발생해 세계 식량가격이 19개월 동안 최대인 2.6%나 상승했다. 지구온난화로 인한 기상재해, 우크라이나 위기 등이 국제식량가격을 끌어 올리고 있다. 지난 2월 FAO국제식품가격지수는 208.1포인트로 지난 1월 202.9포인트에 비해 5.2포인트 2.1% 상승했다.

▶ 주요 생산국의 밀 수확이 2013년에 이어 올해도 풍년 예상돼

FAO는 올해 밀 수확량이 7억 400만 톤으로 2013년에 비해서는 1.7%감소할 것으로 예상하고 있다. 지난해에 비해 소폭 줄어들기는 하지만, 역사상 두 번째로 수확량이 많은 해가 될 것으로 보인다. 겨울 밀의 생육상황을 기초해 추정한 것이지만, 벌써 2014년 곡물 수확량을 예측하기는 이르다는 주장도 제기된다.

지난해의 경우 연초에 25억 1500만 톤의 곡물생산량을 예상했지만, 실제로는 추정치보다 9%가 많은 1300만 톤이 더 늘어났다. 특히 오스트레일리아에서의 밀 생산량이 추정치보다 대폭 늘었다.

2013년 아르헨티나의 밀 작황은 좋은 편이다. 수확량은 총 1천 35만 톤으로 예상되고 있는데, 지난해의 820만 톤에 비해 많이 늘어났다. 아르헨티나는 매년 650만 톤의 밀을 소비한다. 수확량이 국내소비량을 380만 톤이나 초과해 가격이 안정세를 유지하고 있다.

다만 물가상승으로 인플레이션이 발생해 농부들이 출하를 줄이고 있어, 지역의 밀 가격이 국제가격보다 더 오르고 있지만 일시적인 현상에 그칠 가능성이 높다. 남반구에 위치한 아르헨티나의 겨울 밀 파종준비가 한창인데, 올해 기상상황이 나쁘지 않아 밀 수확량이 급감할 가능성은 낮다.

러시아 농업부의 발표에 따르면 2013 년 총 곡물수확량은 9130만 톤으로 지난해에 비해 28%가 증가했다. 2012년 곡물수확량은 7090만 톤이었다. 지역별로 수확량을 보면 크라스노다르(Krasnodar) 1200만 톤, 스타브로폴(Starvropol)은 695만 톤, 로스토프(Rostov)는 654만 톤, 알타이(Altai)는 490만 톤, 보르네시(Voronezh)는 370만 톤 등이다. 밀의 수확량은 2012년 3772만 톤이었지만, 2013년 5207만 톤으로 50%정도 늘어났다.

세계 2위의 밀 재배국인 인도도 지난 겨울 기후가 원활하지 못했지만 올해 6월에 수확예정인 겨울작물은 풍작을 기대할 수 있을 것으로 보인다. 지난해 여름 장마가 오히려 겨울작물의 재배에 도움이 되고 있다.

인도는 2012/13년 곡물 2억 5536만 톤을 생산했다. 이것은 전년도 생산량인 2억 5929만 톤보다 소폭 하락한 것이다. 밀의 수확량이 감소했지만 다른 작물의 작황이 좋아 식량부족 문제는 발생하지 않고 있다.

브라질 정부는 2014년 곡물생산이 1억 9300만 톤으로 역사상 최고 기록을 세울 수 있을 것으로 예상된다고 발표했다. 2013년에 비해 3.6% 정도 증가한 것이다.

정부는 작물재배에 대한 인센티브와 효율적인 농업정책으로 인해 곡물생산량이 획기적으로 늘어나고 있다고 주장한다. 지난 20년 동안 농업기술개발에 대한 투자를 늘려 농지가 41% 늘어날 동안 곡물생산량은 221%나 증가됐다.

지난 3월 17일 미국 농림부(USDA)는 파키스탄의 밀 생산 증가를 목표로 최신 밀 파종기술을 지원했다. 그리고 양국은 밀 생산 향상프로젝트(WPEP)를 수립해 추진하기로 합의했다. 현재 파키스탄에서 사용하는 구식기계와 전통적인 파직법인 손 뿌림을 대체하기 위한 것이다.

이 프로젝트를 시행하기 위해 다양한 조사기관과 대학교에 밀 파종기를 전달했다. 국가농업연구센터(NARC)에 밀파종기를 전달하고 농민들에게 사용법을 교육시키도록 할 예정이다. 최초 시범사업도 추진하고, 농부들이 이 기술을 반복해 숙달할 경우 곡물생산 향상에 도움이 될 것으로 보인다.

파키스탄 정부는 현재 인구가 급격히 증가하고 있지만 농업부문 연구수행을 토대로 수요가 늘고 있는 식량을 충분히 지원할 수 있다고 주장한다. 농업전문가들은 WPEP 프로젝트가 성공하려면 다양한 조건이 필요하다고 말한다.

밀 변종 억제, 곡물질병 감시시스템 향상, 종자 분배시스템 개발, 국가곡물개발프로그램 현대화, 향상된 기반시설과 장비 등이 뒷받침되어야 한다. 이런 노력 결과 머지 않아 밀 수확량을 향상시켜 밀 부족 사태를 해결할 수 있을 것으로 예상된다.

▶ 장기적으로 식량수급사정은 안정되어 가격 변동 최소화 전망

세계무역기구(WTO)의 발표에 따르면 올해 밀 생산량은 지난해보다 7.7% 증가한 7억 1100만 톤에 이를 것으로 예상된다. 이는 2009년 이후 최대 증가 폭이다. 밀 작황은 최근 몇 년 동안 작황이 매우 좋은 편이다. 세계 최대 밀수출국인 미국의 작황도 좋았지만, 밀 수출국인 캐나다, 오스트레일리아, 러시아 등도 수확량도 많이 늘어 났다.

세계 6위 밀 수출국인 우크라이나 정부는 중국 정부투자업체로부터 2억 달러(약 2,100억 원)에서 2억 5,000만 달러(약 2,600억 원)의 투자를 유치해 밀 수확지의 관개시설을 개선하기로 했다. 우크라이나의 대규모 평원은 밀 재배에 적합하지만 관개시스템이 부족해 수확량을 늘리는데 한계가 있었기 때문이다.

세계 최대 식량 수입국인 중국 정부의 통계에 의하면 북부의 홍수와 남부의 가뭄에도 불구하고 2013년도 곡물생산량은 사상 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 특히 주요 곡창지대에서 지역에 풍부한 강수량과 일조량으로 초기 수확량이 좋았다.

국가통계국 데이터에 의하면 올해 여름곡물의 총 생산량은 2,638억kg로서 2012년 보다 39억kg 증가했다. 과감한 농업 지원과 진행과 기술적 재해대책을 통한 재해 예방 및 완화, 병해충 예방이 뒷받침 된다면, 옥수수, 쌀, 콩, 감자 등의 작물에서 연간곡물생산량의 70%이상을 채울 수 있다고 예상하고 있다.

국제곡물이사회(IGC)는 급작스러운 이상기후만 발생하지 않는다면 2019년까지 농산물 작황이 좋을 것으로 전망한다. 국제적으로 밀뿐만 아니라 옥수수, 콩, 쌀 생산량도 사상 최고 수준을 나타내고 있어 농산물 공급과잉 현상이 초래되고 있다. 지난 1년 동안 국제 곡물가격은 평균 24% 이상 하락했으며, 향후 3~5년 동안 하락세가 유지될 것으로 전망된다.

4월에 접어 들어서도 밀의 가격 하락세가 유지되고 있다. 우크라이나 사태의 장기화 전망에 따라 국제 밀 가격이 조금 오르기는 했지만, 사태가 해결기미를 보이면서 선물에 투기했던 세력들이 차익을 실현하기 위해 투매를 하고 있기 때문이다.

시카고 선물시장에서 5월 인도분 밀(wheat)의 경우 4월 1일 6.8525달러(한화 7244.46 원)에서 2일 6.6925달러(한화 7075.31 원)로 떨어졌다. 봄철 밀을 재배하기 위해서는 기후와 습도가 매우 중요한데, 비가 온다는 소식이 가격하락을 이끌었다. 비가 내려 관련 작물의 작황이 호조를 보일 것이라는 예상 때문에 차익을 실현한 투자가가 늘어났기 때문이다.

국제곡물 전문가들은 국제 밀 가격을 전망하기 위해 최근에 발생한 우크라이나 사태의 영향으로 흑해(Black Sea) 근처 재배지 상황을 모니터링하고 있으며, 봄철 우크라이나 생산량에도 촉각을 곤두세우고 있다.

우크라이나의 봄철 기후상황에 따라 미국 시카고 선물 시장의 5월 이후 인도분 곡물가격이 영향을 받을 것으로 보이지만, 다른 주요 재배지인 중앙아시아, 아르헨티나, 브라질, 오스트레일리아 등 남반구의 작황이 좋아 가격급등 가능성은 높지 않은 편이다.

최근 개최됐던 2014 베를린국제농업박람회(Berlin International Green Week)에서 각 국의 대표들은 2050년까지 90억 세계인구를 먹여 살리기 위한 해결책을 찾기 위해 고심했다. FAO는 인구가 급증하고 있는 사하라사막 이남의 아프리카지역, 동남아시아, 인도, 중국 등의 식량수요를 해결하기 위해서는 식량생산량이 현재보다 70%이상 증가돼야 한다고 주장한다.

당분간 세계 곡물가격이 안정될 것으로 예상되지만 식량을 자급자족하지 못하는 국가들은 식량안보를 시급한 과제로 선정해 해결책을 찾아야 할 것으로 판단된다. 한국도 식량자급률이 해다마 떨어지고 있어 국가 차원의 노력이 시급하다.

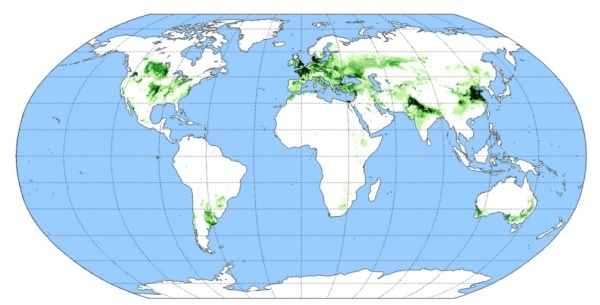

▲ 글로벌 밀 재배지역 지도(출처 : 위키피디아)

지난 몇 주 동안 세계인의 눈은 동유럽의 우크라이나에 집중됐다. 우크라이나가 EU에 가입하려고 시도하면서 러시아의 반발을 불러 일으켰고, 러시아는 EU와 우크라이나에 공급하던 천연가스의 공급을 차단할 수 있다고 경고하면서 사태를 악화시키고 있다.

국제식량농업기구(FAO)의 최근 자료에 의하면 남반구와 미국의 일부 지역이 지난 2월 악천후가 발생해 세계 식량가격이 19개월 동안 최대인 2.6%나 상승했다. 지구온난화로 인한 기상재해, 우크라이나 위기 등이 국제식량가격을 끌어 올리고 있다. 지난 2월 FAO국제식품가격지수는 208.1포인트로 지난 1월 202.9포인트에 비해 5.2포인트 2.1% 상승했다.

▶ 주요 생산국의 밀 수확이 2013년에 이어 올해도 풍년 예상돼

FAO는 올해 밀 수확량이 7억 400만 톤으로 2013년에 비해서는 1.7%감소할 것으로 예상하고 있다. 지난해에 비해 소폭 줄어들기는 하지만, 역사상 두 번째로 수확량이 많은 해가 될 것으로 보인다. 겨울 밀의 생육상황을 기초해 추정한 것이지만, 벌써 2014년 곡물 수확량을 예측하기는 이르다는 주장도 제기된다.

지난해의 경우 연초에 25억 1500만 톤의 곡물생산량을 예상했지만, 실제로는 추정치보다 9%가 많은 1300만 톤이 더 늘어났다. 특히 오스트레일리아에서의 밀 생산량이 추정치보다 대폭 늘었다.

2013년 아르헨티나의 밀 작황은 좋은 편이다. 수확량은 총 1천 35만 톤으로 예상되고 있는데, 지난해의 820만 톤에 비해 많이 늘어났다. 아르헨티나는 매년 650만 톤의 밀을 소비한다. 수확량이 국내소비량을 380만 톤이나 초과해 가격이 안정세를 유지하고 있다.

다만 물가상승으로 인플레이션이 발생해 농부들이 출하를 줄이고 있어, 지역의 밀 가격이 국제가격보다 더 오르고 있지만 일시적인 현상에 그칠 가능성이 높다. 남반구에 위치한 아르헨티나의 겨울 밀 파종준비가 한창인데, 올해 기상상황이 나쁘지 않아 밀 수확량이 급감할 가능성은 낮다.

러시아 농업부의 발표에 따르면 2013 년 총 곡물수확량은 9130만 톤으로 지난해에 비해 28%가 증가했다. 2012년 곡물수확량은 7090만 톤이었다. 지역별로 수확량을 보면 크라스노다르(Krasnodar) 1200만 톤, 스타브로폴(Starvropol)은 695만 톤, 로스토프(Rostov)는 654만 톤, 알타이(Altai)는 490만 톤, 보르네시(Voronezh)는 370만 톤 등이다. 밀의 수확량은 2012년 3772만 톤이었지만, 2013년 5207만 톤으로 50%정도 늘어났다.

세계 2위의 밀 재배국인 인도도 지난 겨울 기후가 원활하지 못했지만 올해 6월에 수확예정인 겨울작물은 풍작을 기대할 수 있을 것으로 보인다. 지난해 여름 장마가 오히려 겨울작물의 재배에 도움이 되고 있다.

인도는 2012/13년 곡물 2억 5536만 톤을 생산했다. 이것은 전년도 생산량인 2억 5929만 톤보다 소폭 하락한 것이다. 밀의 수확량이 감소했지만 다른 작물의 작황이 좋아 식량부족 문제는 발생하지 않고 있다.

브라질 정부는 2014년 곡물생산이 1억 9300만 톤으로 역사상 최고 기록을 세울 수 있을 것으로 예상된다고 발표했다. 2013년에 비해 3.6% 정도 증가한 것이다.

정부는 작물재배에 대한 인센티브와 효율적인 농업정책으로 인해 곡물생산량이 획기적으로 늘어나고 있다고 주장한다. 지난 20년 동안 농업기술개발에 대한 투자를 늘려 농지가 41% 늘어날 동안 곡물생산량은 221%나 증가됐다.

지난 3월 17일 미국 농림부(USDA)는 파키스탄의 밀 생산 증가를 목표로 최신 밀 파종기술을 지원했다. 그리고 양국은 밀 생산 향상프로젝트(WPEP)를 수립해 추진하기로 합의했다. 현재 파키스탄에서 사용하는 구식기계와 전통적인 파직법인 손 뿌림을 대체하기 위한 것이다.

이 프로젝트를 시행하기 위해 다양한 조사기관과 대학교에 밀 파종기를 전달했다. 국가농업연구센터(NARC)에 밀파종기를 전달하고 농민들에게 사용법을 교육시키도록 할 예정이다. 최초 시범사업도 추진하고, 농부들이 이 기술을 반복해 숙달할 경우 곡물생산 향상에 도움이 될 것으로 보인다.

파키스탄 정부는 현재 인구가 급격히 증가하고 있지만 농업부문 연구수행을 토대로 수요가 늘고 있는 식량을 충분히 지원할 수 있다고 주장한다. 농업전문가들은 WPEP 프로젝트가 성공하려면 다양한 조건이 필요하다고 말한다.

밀 변종 억제, 곡물질병 감시시스템 향상, 종자 분배시스템 개발, 국가곡물개발프로그램 현대화, 향상된 기반시설과 장비 등이 뒷받침되어야 한다. 이런 노력 결과 머지 않아 밀 수확량을 향상시켜 밀 부족 사태를 해결할 수 있을 것으로 예상된다.

▶ 장기적으로 식량수급사정은 안정되어 가격 변동 최소화 전망

세계무역기구(WTO)의 발표에 따르면 올해 밀 생산량은 지난해보다 7.7% 증가한 7억 1100만 톤에 이를 것으로 예상된다. 이는 2009년 이후 최대 증가 폭이다. 밀 작황은 최근 몇 년 동안 작황이 매우 좋은 편이다. 세계 최대 밀수출국인 미국의 작황도 좋았지만, 밀 수출국인 캐나다, 오스트레일리아, 러시아 등도 수확량도 많이 늘어 났다.

세계 6위 밀 수출국인 우크라이나 정부는 중국 정부투자업체로부터 2억 달러(약 2,100억 원)에서 2억 5,000만 달러(약 2,600억 원)의 투자를 유치해 밀 수확지의 관개시설을 개선하기로 했다. 우크라이나의 대규모 평원은 밀 재배에 적합하지만 관개시스템이 부족해 수확량을 늘리는데 한계가 있었기 때문이다.

세계 최대 식량 수입국인 중국 정부의 통계에 의하면 북부의 홍수와 남부의 가뭄에도 불구하고 2013년도 곡물생산량은 사상 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 특히 주요 곡창지대에서 지역에 풍부한 강수량과 일조량으로 초기 수확량이 좋았다.

국가통계국 데이터에 의하면 올해 여름곡물의 총 생산량은 2,638억kg로서 2012년 보다 39억kg 증가했다. 과감한 농업 지원과 진행과 기술적 재해대책을 통한 재해 예방 및 완화, 병해충 예방이 뒷받침 된다면, 옥수수, 쌀, 콩, 감자 등의 작물에서 연간곡물생산량의 70%이상을 채울 수 있다고 예상하고 있다.

국제곡물이사회(IGC)는 급작스러운 이상기후만 발생하지 않는다면 2019년까지 농산물 작황이 좋을 것으로 전망한다. 국제적으로 밀뿐만 아니라 옥수수, 콩, 쌀 생산량도 사상 최고 수준을 나타내고 있어 농산물 공급과잉 현상이 초래되고 있다. 지난 1년 동안 국제 곡물가격은 평균 24% 이상 하락했으며, 향후 3~5년 동안 하락세가 유지될 것으로 전망된다.

4월에 접어 들어서도 밀의 가격 하락세가 유지되고 있다. 우크라이나 사태의 장기화 전망에 따라 국제 밀 가격이 조금 오르기는 했지만, 사태가 해결기미를 보이면서 선물에 투기했던 세력들이 차익을 실현하기 위해 투매를 하고 있기 때문이다.

시카고 선물시장에서 5월 인도분 밀(wheat)의 경우 4월 1일 6.8525달러(한화 7244.46 원)에서 2일 6.6925달러(한화 7075.31 원)로 떨어졌다. 봄철 밀을 재배하기 위해서는 기후와 습도가 매우 중요한데, 비가 온다는 소식이 가격하락을 이끌었다. 비가 내려 관련 작물의 작황이 호조를 보일 것이라는 예상 때문에 차익을 실현한 투자가가 늘어났기 때문이다.

국제곡물 전문가들은 국제 밀 가격을 전망하기 위해 최근에 발생한 우크라이나 사태의 영향으로 흑해(Black Sea) 근처 재배지 상황을 모니터링하고 있으며, 봄철 우크라이나 생산량에도 촉각을 곤두세우고 있다.

우크라이나의 봄철 기후상황에 따라 미국 시카고 선물 시장의 5월 이후 인도분 곡물가격이 영향을 받을 것으로 보이지만, 다른 주요 재배지인 중앙아시아, 아르헨티나, 브라질, 오스트레일리아 등 남반구의 작황이 좋아 가격급등 가능성은 높지 않은 편이다.

최근 개최됐던 2014 베를린국제농업박람회(Berlin International Green Week)에서 각 국의 대표들은 2050년까지 90억 세계인구를 먹여 살리기 위한 해결책을 찾기 위해 고심했다. FAO는 인구가 급증하고 있는 사하라사막 이남의 아프리카지역, 동남아시아, 인도, 중국 등의 식량수요를 해결하기 위해서는 식량생산량이 현재보다 70%이상 증가돼야 한다고 주장한다.

당분간 세계 곡물가격이 안정될 것으로 예상되지만 식량을 자급자족하지 못하는 국가들은 식량안보를 시급한 과제로 선정해 해결책을 찾아야 할 것으로 판단된다. 한국도 식량자급률이 해다마 떨어지고 있어 국가 차원의 노력이 시급하다.

▲ 글로벌 밀 재배지역 지도(출처 : 위키피디아)

저작권자 © 엠아이앤뉴스, 무단전재 및 재배포 금지